随着中国法治建设的不断深入,民法典的颁布实施标志着我国民事立法体系的进一步完善,在民法典中,民法总则是民法典的开篇之作,它不仅继承了民法通则的精髓,同时也根据时代发展进行了必要的创新和完善,本文旨在通过对照表的形式,详细解析民法总则与民法通则之间的异同,以期为法律实务工作者和广大民众提供参考。

立法背景与目的

民法通则(以下简称“通则”)于1986年颁布,是中国民法领域的基础性法律,它规定了民事活动的基本原则和一般规则,随着经济社会的发展和法律实践的积累,原有的通则已不能完全适应新形势的需要,民法总则(以下简称“总则”)应运而生,它在继承通则的基础上,对民事法律关系进行了更为全面和系统的规定。

基本原则的对比

通则与总则在基本原则上都强调了平等、自愿、公平、诚实信用等原则,但在表述上有所差异,总则更加注重权利保护和责任明确。

- 平等原则:通则强调民事主体在法律地位上的平等,而总则在此基础上增加了对民事主体权利和义务平等保护的内容。

- 自愿原则:两者都强调民事主体在民事活动中的自愿性,但总则更明确了意思自治的原则。

- 公平原则:通则强调民事活动应当遵循公平原则,总则则在此基础上增加了合理分配民事责任的内容。

- 诚实信用原则:两者都强调民事主体应当遵循诚实信用原则,但总则更强调了诚信原则在民事活动中的重要性。

民事主体的对比

通则与总则在民事主体的规定上有所差异,总则对民事主体的分类更加细致,明确了自然人、法人和非法人组织三类主体。

- 自然人:总则对自然人的民事权利能力和行为能力进行了更为详细的规定,如增加了对未成年人和成年人的区分。

- 法人:总则对法人的分类更加明确,区分了营利法人、非营利法人和特别法人,并对其成立、变更和终止等进行了规定。

- 非法人组织:总则是首次在法律中明确非法人组织的概念,并对其民事权利能力和行为能力进行了规定。

民事权利与义务的对比

在民事权利与义务的规定上,总则相较于通则有了较大的发展和完善。

- 民事权利:总则对民事权利的种类和内容进行了更为详细的规定,如增加了知识产权、继承权等。

- 民事义务:总则对民事义务的规定更加全面,明确了民事义务的种类和履行方式。

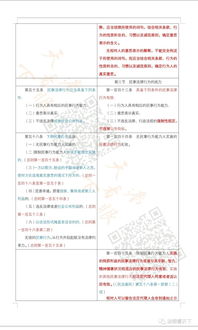

- 民事责任:总则对民事责任的种类和承担方式进行了更为详细的规定,如增加了侵权责任、违约责任等。

民事法律行为的对比

通则与总则在民事法律行为的规定上,总则更加注重法律行为的效力和形式。

- 法律行为的效力:总则对法律行为的效力进行了更为详细的规定,如增加了无效、可撤销和效力待定等情形。

- 法律行为的形式:总则对法律行为的形式要求更加严格,明确了书面形式、口头形式等。

时效制度的对比

在时效制度上,总则对通则进行了继承和发展。

- 诉讼时效:总则对诉讼时效的起算点、中断和中止等进行了更为详细的规定。

- 除斥期间:总则是首次在法律中明确除斥期间的概念,并对其适用情形进行了规定。

附则的对比

总则的附则相较于通则,更加注重与民法典其他编的衔接和协调。

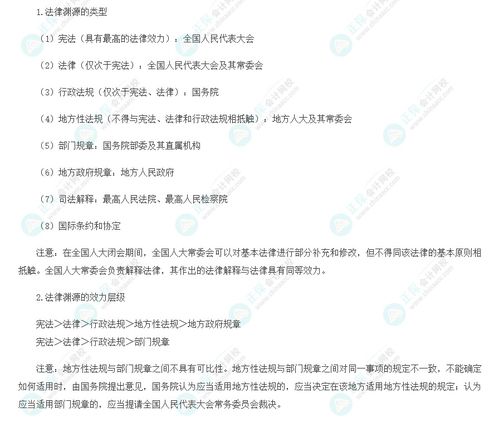

- 法律适用:总则对法律适用的规定更加明确,强调了民法典与其他法律的关系。

- 法律效力:总则对法律效力的规定更加全面,明确了民法典的效力层级。

通过对民法总则与民法通则的对照分析,我们可以看到,民法总则在继承通则的基础上,根据时代发展和实践需要,对民事法律关系进行了更为全面和系统的规定,这不仅体现了我国法治建设的进步,也为民事活动的规范化和法治化提供了坚实的法律基础,作为自媒体作者,我们有责任将这些法律知识普及给更多的人,以促进社会公平正义的实现。