在现代金融体系中,存款准备金制度是一种重要的货币政策工具,它通过调节商业银行的流动性来维护金融市场的稳定,本文将详细探讨存款准备金制度的定义、历史背景、运作机制及其对经济的影响。

存款准备金制度的定义

存款准备金制度是指中央银行要求商业银行将其吸收的存款按一定比例存放在中央银行的一种制度,这一比例被称为存款准备金率(Reserve Requirement Ratio, RRR),通过调整存款准备金率,中央银行可以控制商业银行的信贷扩张能力,从而影响货币供应量和市场利率。

存款准备金制度的历史背景

存款准备金制度最早起源于19世纪末期的美国,当时,美国的银行业频繁发生挤兑事件,导致多家银行倒闭,金融系统动荡不安,为了解决这一问题,美国联邦储备系统于1913年成立,并引入了存款准备金制度,要求商业银行保留一定的准备金以应对存款人提取现金的需求。

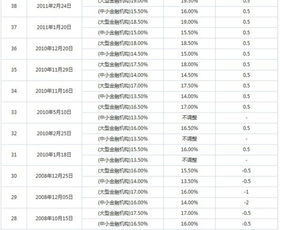

此后,存款准备金制度逐渐被其他国家采纳,成为全球范围内普遍采用的货币政策工具之一,存款准备金制度自1984年中国人民银行成立以来一直发挥着重要作用,通过多次调整存款准备金率,中国人民银行有效地应对了不同经济周期中的挑战,维护了金融市场的稳定。

存款准备金制度的运作机制

存款准备金制度的核心在于中央银行对商业银行存款准备金率的调整,具体运作机制如下:

1、法定存款准备金率:中央银行规定商业银行必须按照一定比例将其吸收的存款存放在中央银行,这一比例即为法定存款准备金率,如果法定存款准备金率为10%,那么商业银行每吸收100元存款,就必须向中央银行存放10元作为准备金。

2、超额存款准备金:除了法定存款准备金外,商业银行还可以选择存放在中央银行的额外资金,这部分资金被称为超额存款准备金,超额存款准备金主要用于应对突发性流动性需求或进行短期资金操作。

3、准备金账户管理:商业银行需要在中央银行开设准备金账户,并定期报告其存款总额和准备金余额,中央银行会根据商业银行的报告数据,检查其是否符合法定存款准备金率的要求,如果商业银行未能达到法定要求,中央银行将采取相应的处罚措施,如罚款或限制其信贷业务。

存款准备金制度的经济影响

存款准备金制度对经济的影响主要体现在以下几个方面:

1、货币供应量的调控:通过调整存款准备金率,中央银行可以间接控制货币供应量,当经济过热时,中央银行可以通过提高存款准备金率来减少商业银行的信贷扩张能力,从而抑制通货膨胀;反之,当经济低迷时,中央银行可以通过降低存款准备金率来增加商业银行的信贷供给,促进经济增长。

2、市场利率的调节:存款准备金率的调整会影响商业银行的资金成本,进而影响市场利率,当存款准备金率提高时,商业银行的资金成本上升,市场利率可能随之上升;反之,当存款准备金率降低时,商业银行的资金成本下降,市场利率可能随之下降。

3、金融市场的稳定性:存款准备金制度有助于维护金融市场的稳定性,通过要求商业银行保留一定的准备金,中央银行可以确保商业银行在面临存款人提现需求时有足够的流动资金,从而避免挤兑事件的发生,存款准备金制度还可以增强商业银行的风险抵御能力,降低系统性金融风险。

4、货币政策的传导效应:存款准备金制度是货币政策传导机制的重要组成部分,中央银行通过调整存款准备金率,可以将货币政策信号传递给商业银行和金融市场,进而影响企业和个人的投资和消费行为,实现宏观经济目标。

存款准备金制度的局限性与改革方向

尽管存款准备金制度在维护金融稳定和调控经济方面发挥了重要作用,但其也存在一些局限性:

1、刚性较大:存款准备金率的调整通常具有较强的刚性,一旦调整,短期内难以频繁变动,这可能导致货币政策的灵活性受限,难以及时应对突发性的经济变化。

2、对小型银行的影响较大:相对于大型银行,小型银行的存款规模较小,存款准备金率的调整对其流动性的影响更为显著,过度依赖存款准备金制度可能会加剧银行业的分化,不利于金融市场的公平竞争。

3、国际资本流动的影响:在全球化背景下,国际资本流动对国内金融市场的影响日益显著,存款准备金制度在应对国际资本流动冲击方面的效果有限,需要与其他货币政策工具配合使用。

为了克服上述局限性,许多国家的中央银行正在探索存款准备金制度的改革方向,中国央行近年来逐步推进利率市场化改革,通过调整公开市场操作、再贷款等工具,增强货币政策的灵活性和有效性,央行也在探索建立更加科学合理的存款准备金率动态调整机制,以更好地适应经济发展的需要。

存款准备金制度作为一项重要的货币政策工具,在维护金融稳定和调控经济方面发挥着不可替代的作用,通过合理调整存款准备金率,中央银行可以有效控制货币供应量和市场利率,应对经济周期中的各种挑战,存款准备金制度也存在一定的局限性,需要不断改革和完善,随着金融市场的不断发展和全球经济环境的变化,存款准备金制度将继续发挥其重要作用,为金融体系的稳定和经济的健康发展提供有力支持。