在法治社会中,每一个生命都应得到尊重与保护,近期发生的一起恶性案件——一名犯罪嫌疑人在实施严重暴力犯罪后企图逃跑,最终被警方击毙事件,在社会上引起了广泛关注与讨论,这起案件不仅牵动着公众对安全问题的敏感神经,更引发了关于法律边界、执法尺度以及社会正义等深层次议题的思考。

案件回顾

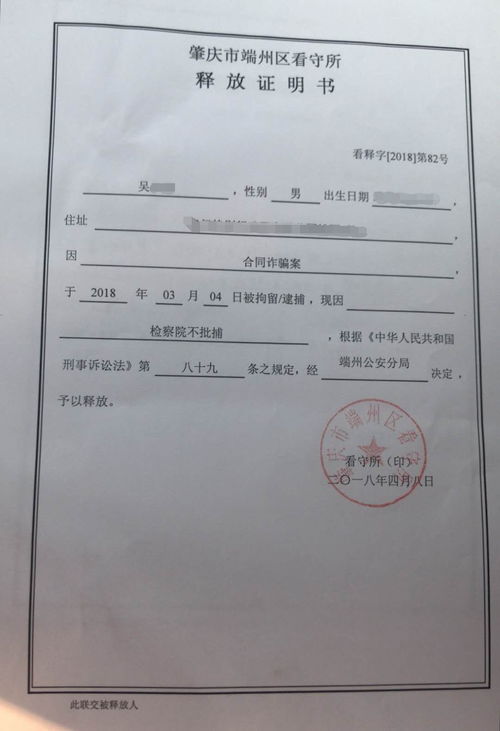

据当地公安机关通报,该名犯罪嫌疑人涉嫌多起恶性暴力犯罪行为,包括故意杀人等严重罪行,案发当天,面对警方的追捕,其不仅拒不投降,反而持械拒捕,并对周围群众构成极大威胁,为防止事态进一步恶化,确保人民群众生命财产安全,在多次警告无效的情况下,现场指挥员下达了开枪命令,嫌疑人最终被击毙。

舆论焦点

事件曝光后,迅速成为各大媒体平台热议话题,有人认为警方果断采取措施避免了更大规模伤亡,维护了公共秩序;则有声音质疑是否有必要使用致命武力,特别是在可以尝试非致命手段制服的情况下,如何平衡执法过程中的人权保障与打击犯罪之间的关系,也成为争论的核心所在。

法律视角下的分析

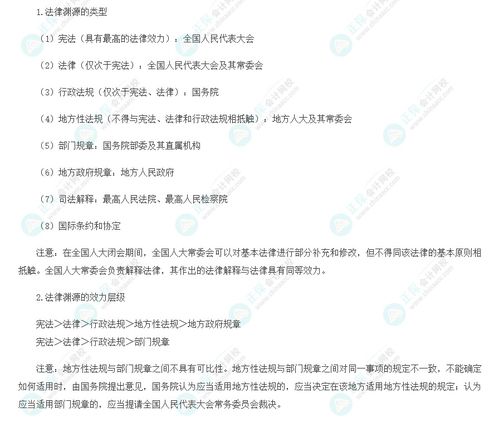

我国《人民警察法》明确规定:“人民警察遇有下列情形之一时,经警告无效,可以使用武器……(四)劫夺在押人犯、罪犯的。”从现行法律法规来看,本案中警方处置符合法定程序,但值得注意的是,《刑事诉讼法》也强调要“依法保障犯罪嫌疑人的诉讼权利和其他合法权益”,这意味着,在确保社会安全的同时,还需兼顾人权保护原则,尤其是在涉及剥夺生命权这一极端手段时更为重要。

构建和谐警民关系

近年来,随着全面依法治国战略深入推进,“严格规范公正文明执法”已成为新时代公安工作的重要导向,此次事件提醒我们,加强民警职业素养培训、提升应急处置能力固然必要,但更重要的是树立以人为本理念,注重沟通交流技巧,增进相互理解信任,努力营造和谐共生的警民关系氛围,只有当法律规则内化于心、外化于行,才能真正实现良法善治的理想状态。

深化社会治理创新

面对复杂多变的社会环境,仅靠事后惩处难以从根本上解决问题,唯有坚持预防为主、标本兼治,不断完善立体化治安防控体系建设,才能有效遏制各类违法犯罪活动滋生蔓延,还需强化基层组织功能,发挥群防群治作用,形成全社会共同参与平安建设的良好局面。

每一起悲剧背后都隐藏着深刻的社会根源,如何妥善应对类似突发事件,考验着政府治理能力和水平,希望各方能够携手共进,积极探索更加科学合理的解决方案,让法治阳光普照大地,让公平正义之花盛开在每个人心中。