在当今社会,随着法治观念深入人心,公民自我保护意识显著增强,正当防卫作为一项重要的法律权利,在保护公民合法权益、维护社会公平正义方面发挥着不可替代的作用,在实际操作过程中,“防卫过当”问题却屡屡引发争议,成为社会各界关注的焦点之一,本文将以典型案例为视角,深入剖析防卫过当的认定标准及其背后所折射出的社会价值取向,旨在为完善相关法律法规提供参考借鉴。

防卫过当概述

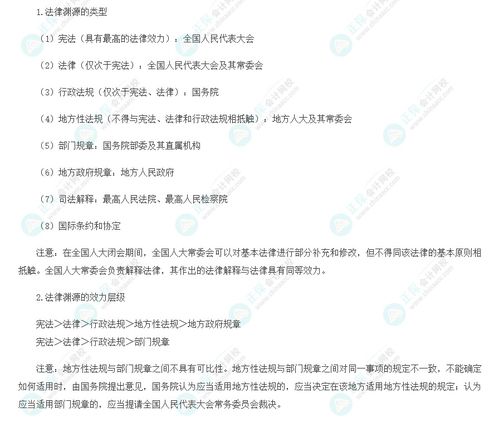

正当防卫是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行中的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,我国《刑法》第20条明确规定了正当防卫制度,并对防卫过当行为作出界定:即明显超过必要限度造成重大损害的行为,防卫过当并非独立罪名,而是根据其符合的具体犯罪构成要件追究刑事责任,也就是说,对于防卫过当行为的处理应当遵循主客观相统一原则,既要考察行为人主观上是否存在防卫意图,又要结合客观事实判断是否明显超出必要限度。

防卫过当案例分析

(一)于海明案

2018年8月27日21时30分许,江苏省昆山市震川路发生一起持刀伤害案件,宝马车驾驶者刘海龙醉酒驾车违规变道并与电动车骑车人于海明发生争执,争执过程中,刘海龙从车内取出一把砍刀连续击打于海明,后砍刀不慎落地被于海明捡起反击,致刘海龙死亡,2019年1月10日,江苏省人民检察院发布消息称,于海明的行为属于正当防卫,不负刑事责任,此案中,检察机关认为刘海龙持刀攻击于海明,严重危及后者人身安全,且不法侵害仍在持续进行中,因此于海明的行为完全符合正当防卫的构成要件,虽然于海明夺刀后继续追砍,但考虑到当时紧张恐惧的心理状态以及人体应激反应,不宜认定为防卫过当。

(二)赵宇案

2018年12月26日23时许,福建省福州市晋安区某公寓楼发生一起强奸未遂案件,被害人邹某因琐事与男友李某发生争吵并被强行拖拽,邻居赵宇听到呼救声后上前制止,与李某发生肢体冲突,在此过程中,赵宇踹到李某腹部,致其重伤二级,2019年2月20日,晋安区人民检察院以故意伤害罪批准逮捕赵宇,2019年3月1日,福州市人民检察院纠正下级错误决定,认定赵宇的行为属于正当防卫,依法不负刑事责任,赵宇案中,检方最终认定李某强行将邹某拉回房间并反锁房门的行为具有明显的不法侵害性质,赵宇为阻止侵害挺身而出,虽造成对方重伤但并未超出必要限度,故不属于防卫过当情形。

(三)王浪案

2017年12月10日21时许,陕西省咸阳市泾阳县一家烧烤店内发生打架斗殴事件,受害人李雷等人酒后辱骂正在就餐的王浪,双方随即发生口角并互相推搡,争执过程中,王浪持啤酒瓶击打李雷头部致其死亡,2018年6月14日,咸阳市中级人民法院一审以故意伤害罪判处王浪有期徒刑七年,2019年5月17日,陕西省高级人民法院二审裁定驳回上诉,维持原判,此案中,法院认为王浪面对言语挑衅选择暴力回应,未能采取其他更为平和的方式化解矛盾,明显超出了正当防卫的必要限度,故认定为防卫过当,该判决结果在社会上引起了广泛争议,不少法律专家认为王浪的行为应当属于正当防卫范畴,不应承担刑事责任。

防卫过当的认定标准

从上述案例可以看出,防卫过当的认定不仅涉及具体案件事实,还受到多种因素的影响,行为人主观上必须具有防卫意图,即为了保护合法权益不受不法侵害而实施相应行为;客观上要求不法侵害正在进行中,而非事前预防或事后报复;防卫手段应当与侵害程度相适应,避免造成不必要的损害,实践中,法官需要综合考量案件具体情况,如侵害行为的紧迫性、危险性以及防卫行为的必要性等因素,才能准确把握防卫过当的界限,司法机关在认定防卫过当时还应当充分考虑行为人所处情境下的心理状态,避免简单机械地适用法律条文。

正当防卫作为一项重要的法律制度,在维护公民权益、弘扬社会正气方面发挥着积极作用,如何合理界定正当防卫与防卫过当之间的界限,则考验着立法者与司法者的智慧,通过对典型案件的分析可以发现,当前我国关于防卫过当的相关规定仍存在一定的模糊空间,需要进一步明确细化,还应加大对公众的法制宣传教育力度,引导其正确行使正当防卫权,共同营造和谐稳定的社会环境。

防卫过当问题既是法律技术层面的难题,也是社会伦理道德的反映,只有通过不断完善法律法规、提高司法水平以及普及法治理念等多方面努力,才能真正实现法律效果与社会效果的有机统一。