集体土地租赁合同:法律框架下的权益保障与实践探索

在快速发展的城镇化进程中,农村集体土地作为重要的资源,其合理利用与流转日益成为社会各界关注的焦点,集体土地租赁合同作为连接农民与市场、促进土地资源优化配置的重要工具,在实践中扮演着不可或缺的角色,本文旨在通过对集体土地租赁合同相关法律法规的解读,探讨其在实际操作中的应用价值与挑战,并提出改进建议。

一、集体土地租赁合同概述

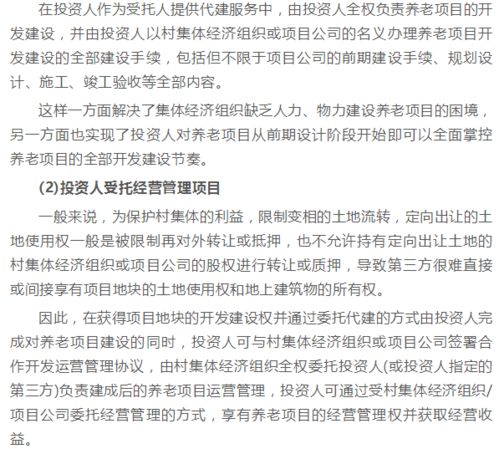

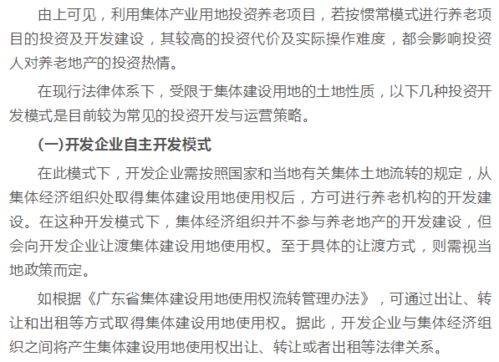

根据《中华人民共和国土地管理法》及《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律规定,农村集体所有的土地可以依法通过出租等方式流转给个人或组织使用,集体土地租赁合同即是指农村集体经济组织与其成员以外的单位或者个人之间就土地使用权转让所签订的协议,该类合同不仅涉及土地使用权的转移,还关系到农业生产、环境保护等多个方面,对于促进农业现代化、增加农民收入具有重要意义。

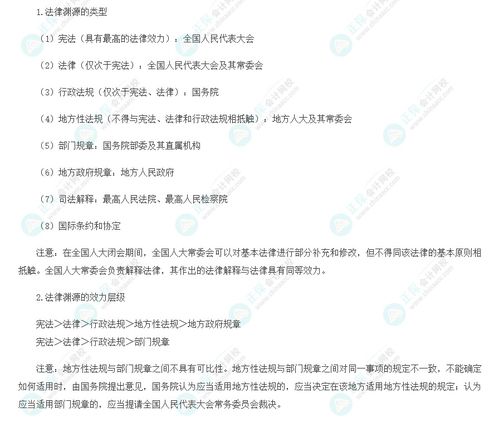

二、法律依据与基本原则

1、合法性原则:所有土地流转活动均须遵守国家法律、法规规定,不得擅自改变土地用途。

2、自愿平等原则:当事人双方应基于真实意愿订立合同,任何一方不得强迫另一方接受不公平条款。

3、保护耕地原则:确保基本农田不受侵害,维护国家粮食安全。

4、收益共享原则:合理分配土地增值收益,保障原土地使用者合法权益。

三、合同内容与注意事项

一份完整的集体土地租赁合同通常包含以下要素:

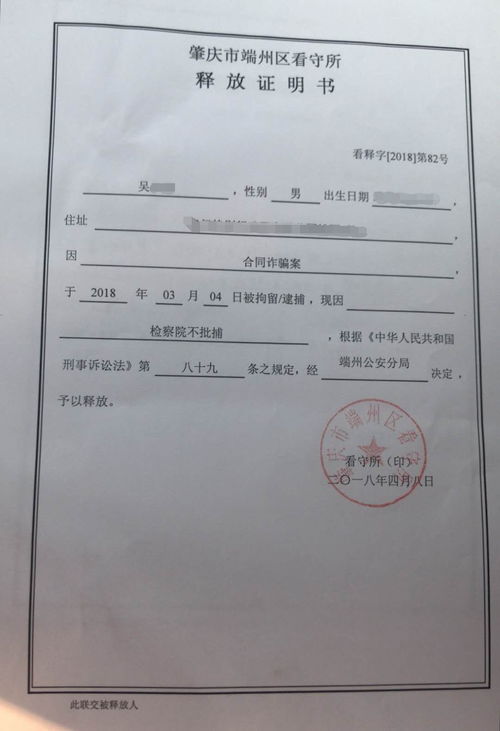

明确主体资格:确认出租方为合法的土地所有权人或受托管理人;承租方需具备相应的资质条件。

详细描述标的物:准确界定租赁地块的位置、面积、四至范围及现状。

约定租金支付方式:可采用固定金额、按产量分成或其他灵活机制。

期限设定:一般不得超过法定最高年限,并明确续租条件。

违约责任:对可能出现的违约情形作出具体说明,包括赔偿标准和争议解决途径。

附带义务:如保持土地肥力、遵循环保要求等。

四、面临问题与对策建议

尽管集体土地租赁合同制度已初步建立,但在执行过程中仍存在一些亟待解决的问题,比如合同文本不规范、监管力度不足等,为此,建议从以下几个方面着手改进:

加强法制建设:细化完善相关法律法规,提高可操作性。

强化监督管理:建立健全事前审批、事中巡查、事后评估的工作机制。

提升透明度:推进信息公开,确保村民知情权和参与权。

开展宣传教育:普及法律知识,增强农民自我保护意识。

集体土地租赁合同是推动农村土地制度改革、实现乡村振兴战略的重要举措之一,只有不断优化制度设计,才能更好地发挥其积极作用,促进城乡融合发展。