在一个法治社会,公正的天平象征着法律的权威与公正,而法官则是维护这架天平平衡的重要角色,就在这样一个追求公平正义的社会中,却发生了令人震惊的一幕——一位法官在办案过程中遭到原告的杀害,这起事件不仅引发了社会的广泛关注,也对法治建设产生了深远的影响,本文将探讨这起事件的来龙去脉,分析其中的问题,并寻求解决之道。

一则关于法官办案遭原告杀害的消息引起了社会各界的广泛关注,这起事件发生在某市中级法院,当事法官是一位经验丰富、公正严明的法律工作者,曾参与处理众多复杂案件,深受同事和当事人的尊重,在办理一起民事案件的过程中,这位法官却遭到了原告的袭击,最终不幸身亡。

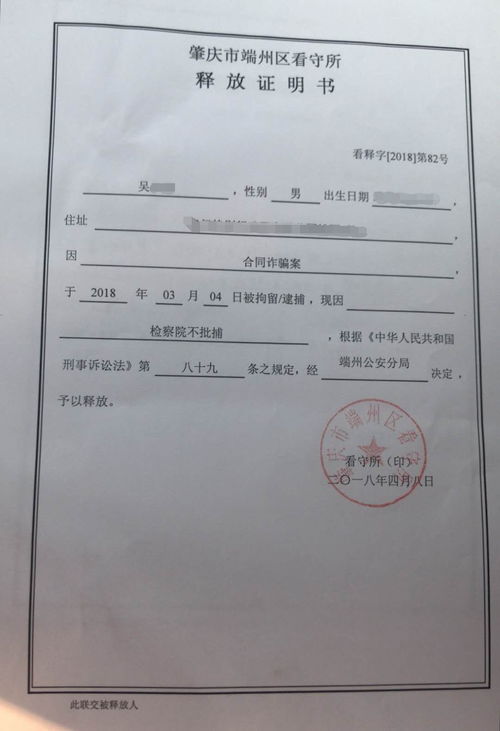

这起事件的起因是一起普通的民事纠纷案件,原告因合同纠纷将被告告上法庭,而这位法官正是负责审理此案,在案件审理过程中,法官依法公正地进行了调查取证,并依据事实作出了判决,对于判决结果,原告却表示不满,并在得知判决结果后采取了极端行为,导致了这起悲剧的发生。

这起事件不仅让人痛心疾首,也让我们不禁思考:为什么会出现这样的情况?从法律层面分析,我国法律体系虽然日趋完善,但在实际操作中仍存在一些问题,对于判决结果的不满,原告应当通过合法途径进行申诉,而不是采取极端手段,现实中,一些当事人对于法律程序缺乏了解,认为通过暴力手段能够改变判决结果,一些人在面对法律压力时容易产生冲动和过激行为,导致悲剧的发生。

从社会心理角度分析,这起事件也反映了当前社会存在的一些问题,在利益驱动下,一些人为了维护自身利益,不惜采取非法手段对他人进行报复,社会舆论对于案件判决的影响也不容忽视,在某些情况下,舆论压力可能影响到法官的公正判决,使得当事人对法律产生不信任感,加强法治教育和舆论引导,提高公众的法律意识和信任度,对于预防类似事件具有重要意义。

面对这起令人痛心的法官遇害事件,我们必须采取切实有效的措施来防范类似事件的再次发生,加强法治建设,完善法律体系,让当事人更加了解法律程序,依法维权,加大对暴力行为的打击力度,对于采取非法手段报复他人的行为要依法严惩,以儆效尤。

加强司法公正和透明度,让公众更加信任法律,法院应当公开、公正、公平地审理案件,确保当事人的合法权益得到充分保障,建立健全申诉机制,为当事人提供更加便捷的维权途径,减少因对判决不满而采取极端行为的可能性。

加强社会心理干预也是预防类似事件的重要手段,建立健全心理辅导机制,为当事人提供心理疏导和法律援助,帮助他们正确面对法律压力,避免冲动行为,加强法治教育和社会舆论引导,提高公众的法律意识和道德水平,营造一个和谐、文明、法治的社会环境。

这起法官办案遭原告杀害事件给我们敲响了警钟,我们必须深刻反思其中的问题,从法律、社会心理等多方面入手,采取切实有效的措施来防范类似事件的再次发生,让我们共同努力,维护法治的权威与公正,为构建一个更加和谐、文明、法治的社会而努力奋斗。